疑問な人

疑問な人頭痛が辛いけど、どうしたらいいの?

こんなお悩みを解決します。

こんにちは治療家まっちです!

慢性的な頭痛に悩まされていませんか?

薬に頼ってもまた痛みが戻ってくる…仕事や家事、学業のパフォーマンスが落ちてしまう…そんな方も多いのではないでしょうか。

頭痛は痛む場所や性質によって原因も対処法も異なるため、病院での内服薬では根本改善にはつながりません。

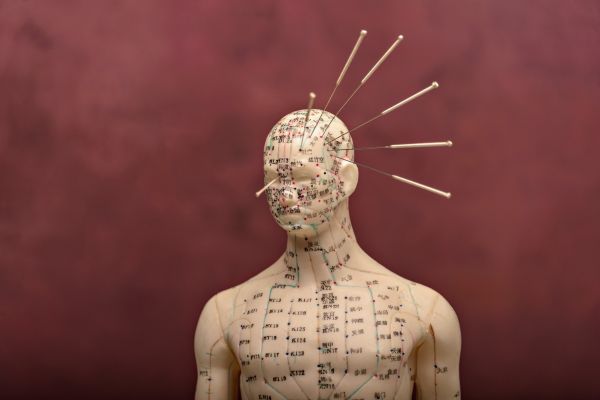

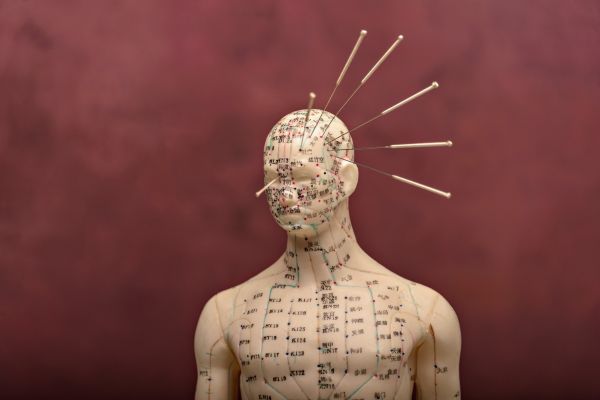

そこで本記事では、頭痛の出る部位ごとに、東洋医学(中医学)の理論を交えながら原因・改善法を解説します。

さらに、鍼灸やあん摩マッサージ指圧による自然なアプローチを取り入れたセルフケアや施術のヒントもご紹介します。

自宅でできるケアから専門施術まで幅広く網羅していますので、ぜひ最後までご覧いただき、日常や院内での改善にお役立てください。

頭頂部・前頭部・側頭部・後頭部の頭痛を東洋医学で徹底解説|鍼灸あん摩マッサージ指圧による自然な改善

頭痛と一口にいっても、その痛み方や場所によって原因は大きく異なります。

たとえば、こめかみがズキズキする頭痛と、後頭部が重だるい頭痛では、背景にある体の状態も対処法もまったく違うのです。

私自身も頭痛を経験したことがありますが、何も手につかなくなるし、本当に辛いものです。薬で一時的に抑えても、根本的な解決にはならず「どうしたらいいのだろう」と悩んだ時期もありました。また、薬害を考えると薬も極力控えたいところ。

西洋医学では「緊張型頭痛」「片頭痛」などに分類されますが、東洋医学ではさらに細かく、気血水の巡りや六臓六腑の働きの乱れといった観点から原因を分析します。

この視点を取り入れることで、薬では改善しにくい慢性的な頭痛にもアプローチできるのが大きな特徴です。

本記事では、頭頂部・前頭部・側頭部・後頭部と部位別に頭痛を整理し、鍼灸やあん摩マッサージ指圧を活用した改善のヒントをわかりやすく解説していきます。

それでは、さっそく見ていきましょう!

西洋・東洋医学の頭痛分類概要

西洋医学的分類の例

急性や慢性といった細かい分類等もありますが、大きく分類すると3つです。

- 緊張型頭痛(首肩の筋緊張による血流障害)

- 片頭痛(血管収縮・拡張や神経感受性の変化)

- 群発頭痛(目の奥の激痛、周期性)

東洋医学的分類(中医学)

東洋医学では、頭痛を部位ごとに以下のように分類しています。

- 前頭部:陽明頭痛(胃経)

- 側頭部:少陽頭痛(胆経)

- 後頭部:太陽頭痛(膀胱経)

- 頭頂部:厥陰頭痛(肝経)

さらに、中医学では「頭痛の証(原因タイプ)」ごとに治療法を変える弁証論治が基本です。

例えば、肝火上炎・気滞・痰湿・瘀血などによって症状や推奨される治療方法は違ってきます。

部位別の詳細と東洋医学的解釈

では、西洋医学と東洋医学的な視点を見比べていきましょう。

前頭部の頭痛(陽明経・胃経)

・西洋医学視点:パソコンやスマホによる眼精疲労、精神的ストレス、長時間の緊張により前頭部に痛みが出やすい。緊張型頭痛の一つとしても多い。

・東洋医学視点:胃経の流れに沿った痛みと考えられ、飲食不摂生やストレスによる「気滞」「湿困脾胃」が原因。気血の巡りが停滞すると、額の重だるさや頭痛として現れる。

側頭部の頭痛(少陽経・胆経)

・西洋医学視点:ストレスや睡眠不足により側頭部(こめかみ)にズキズキした拍動性の頭痛が起こる。いわゆる「片頭痛」として現れることが多い。

・東洋医学視点:肝胆の経絡に関連し、イライラや怒りによる「肝気鬱結」が原因で、やがて「肝火上炎」となり頭痛につながる。目の充血や耳鳴りを伴うこともある。

後頭部の頭痛(太陽経・膀胱経)

・西洋医学視点:長時間のデスクワークや姿勢不良により首・肩の緊張が強まり、後頭部に痛みを感じる。緊張型頭痛に多く見られる。

・東洋医学視点:膀胱経に寒邪や風湿が侵入すると「風寒頭痛」「風湿頭痛」となり、こわばりや重だるさを伴う。冷えや気候変化で悪化しやすい。

頭頂部の頭痛(厥陰経・肝経)

・西洋医学視点:過労や精神的ストレスによって自律神経が乱れ、頭頂部に締めつけられるような頭痛を感じる。

・東洋医学視点:肝経に関係し、ストレスや過労で「肝火上炎」が起こり、頭頂部に痛みを感じる。眼精疲労やイライラ感を伴うことが多い。

証ごとの治療アプローチ

- 風寒頭痛(外感):散寒、去風 → 温灸+麻黄湯など。

- 肝火上炎:清肝降火 → 太衝、百会、風池など。

- 痰湿頭痛:化湿 → 過湿な重だるさに対応。

- 腎虚頭痛:益腎填精 → 慢性的な鈍痛・めまいに対応。

- 瘀血頭痛:活血化瘀 → 慢性・打撲系頭痛に対応

ツボと施術の具体例

- 合谷:全身の気血の流れ改善、顔や頭部の痛みに効果的。

- 太衝:肝気疏通、頭痛・ストレス緩和。

- 風池・百会:頸肩緊張や頭頂部・後頭部に効果的。

セルフケアと生活習慣の改善

- ツボ押し:合谷・太衝・風池・百会を軽く押すセルフケア

- 温めケア:こめかみや後頭部に温タオル

- 生活改善:睡眠リズム、食生活、ストレス管理、姿勢矯正、入浴

- 環境調整:画面作業時の目の負担軽減など(画面明るさ)

十二経脈病証からみた頭痛の治療法

頭痛は「こめかみがズキズキする」「後頭部が重い」「前額部が痛む」など、出る部位や性質によって原因が異なります。西洋医学では血管や神経の異常で説明されますが、東洋医学では経脈の走行に沿った気血の乱れとして分類します。どの経脈が関与するかを見極めることが、根本改善のポイントです。

「どこが痛むか」で関与する経脈がわかります!

1)足太陽膀胱経(後頭部・首すじの痛み)

所見:後頭部〜首すじが重い、寒さやストレスで悪化、目の疲れを伴う。

方針:膀胱経ラインを通じさせ、風寒を散らす。

- 主穴:風池・天柱・後渓

- 随証配穴:百会(全身調整)、承山(後面ライン緩和)

- セルフ:蒸しタオルで首を温める、肩甲骨回し

2)足少陽胆経(側頭部・こめかみの痛み)

所見:片頭痛様、こめかみや側頭部のズキズキ痛、めまい・耳鳴りを伴うことも。

方針:胆気を疏通させ、肝胆の調和を図る。

- 主穴:太陽・率谷・風池

- 随証配穴:陽陵泉(肝胆調整)、外関(側頭部痛)

- セルフ:こめかみの指圧、深呼吸でリラックス

3)足厥陰肝経(頭頂部の痛み・ストレス関与)

所見:頭頂部のしめつけ痛、イライラや怒りで悪化、目の充血や筋のひきつりを伴う。

方針:肝気を疏泄し、筋をゆるめる。

- 主穴:太衝・百会・行間

- 随証配穴:期門(胸脇の張り)、合谷(自律神経安定)

- セルフ:胸を開くストレッチ、怒りを溜めない生活習慣

4)手陽明大腸経(前額部・目の奥の痛み)

所見:前額部の圧迫感、鼻づまりや眼精疲労を伴う。

方針:大腸経ラインを開き、目鼻口の通りを改善。

- 主穴:合谷・迎香・上巨虚

- 随証配穴:攅竹(眼精疲労)、印堂(鼻閉)

- セルフ:目の周囲マッサージ、姿勢改善

5)手少陰心経・心包経(ストレス・精神不安型)

所見:緊張や不安、胸の圧迫感を伴う頭痛。

方針:心神を安定させ、気の上衝を鎮める。

- 主穴:神門・内関・少海

- 随証配穴:百会・印堂(安神)

- セルフ:就寝前の呼吸法、胸を開く体操

ワンポイント:頭痛は局所の血流障害だけでなく、経脈全体の気血の乱れが原因です。百会・風池・合谷は多くのタイプに有効な安定ツボです。

ツボ選択の流れ(実践テンプレ)

- ① 痛みの部位を特定:後頭部/側頭部/頭頂部/前額部

- ② 経脈を仮決め:膀胱経/胆経/肝経/大腸経/心経・心包経

- ③ 主穴2〜3+随証穴1〜2:局所+遠位を組み合わせ

- ④ 技法:急性は軽刺激、慢性は温灸や置鍼で巡り改善

- ⑤ 生活習慣改善:眼精疲労ケア・姿勢改善・ストレス発散を併用

「痛む場所=経脈」を意識すると、頭痛治療の効果が格段に上がります。

受診の目安:突然の激しい頭痛・発熱・手足のしびれや言語障害を伴う場合は、必ず医療機関での診察が必要です。

病院の頭痛外来でも注目される鍼治療の有効性

頭痛の治療というと、一般的には病院の頭痛外来で薬(鎮痛薬・トリプタン・抗うつ薬など)を処方されるケースが多いです。

しかし、近年は西洋医学の現場でも鍼治療(鍼灸治療)の有効性が注目されています。

国内外での臨床研究やメタ分析でも効果が示されており、頭痛外来の治療ガイドラインにも「非薬物療法」として鍼治療が記載されるようになっています。

科学的エビデンスによる裏付け

- 緊張型頭痛への効果

メタ分析では、鍼治療は偽鍼(プラセボ)よりも有意に症状改善率が高く、頭痛の頻度を減らす効果があると報告されています。

また、薬物療法と比較しても痛みの軽減効果は同等かそれ以上とされています。 - 片頭痛への効果

国内外の研究レビューでは、鍼治療を週1回ペースで6週間継続すると、60〜70%の患者で頭痛の頻度や強さが改善したとのデータが示されています。

また、「患者の半数以上で頭痛頻度が50%以上減少した」という報告もあります。 - 国内の臨床報告

明治鍼灸大学附属病院の研究では、筋収縮性頭痛に対して鍼治療を行った結果、77.2%の患者で改善(著効+有効)が得られたと報告されています。

鍼治療が評価される理由

- 副作用が少ない

薬のような胃腸障害や依存リスクが少なく、安全に継続できる。 - 薬の使用量を減らせる

鍼治療を併用することで鎮痛薬の使用頻度を下げ、薬物乱用頭痛のリスク回避につながる。 - ガイドラインで推奨

緊張型頭痛や慢性頭痛に対して、補完的な治療法として鍼灸が明記されている。 - 医師との連携も進展

頭痛専門医の8割以上が鍼治療に関心を示し、実際に協働医療の一部として導入する動きも広がっている。

施術の価値

セルフケアだけでは、経絡・臓腑レベルの滞りを根本解消できない場合があります。

東洋医学の専門家である鍼灸やあん摩マッサージ指圧により、ツボ・経絡・気血の流れを整えることで、根本的な改善と再発防止が期待できます。

ぜひ当院で、あなたの頭痛に合ったオーダーメイド施術をご体験ください。

ご予約やご相談は公式LINEがスムーズです。気軽にお問い合わせください。

✅ 詳しくは [あはき整体−治療院公式サイト] をご覧ください

✅ ご予約は [公式LINE] から簡単に可能です

\24時間受付/

さいごに

頭痛は「ただの不調」と思われがちですが、実際には身体からの大切なサインです。

鎮痛薬で一時的に痛みを抑えることはできますが、原因そのものを取り除かない限り、また繰り返してしまいます。

東洋医学では、頭痛を「経絡や臓腑のアンバランスからくるもの」と捉えます。

つまり、今ある痛みを和らげるだけでなく、気血の巡りを整え、自律神経や内臓の働きを調和させることで、再発しにくい身体を作ることが可能です。

「ずっと薬に頼る生活を変えたい」

「検査では異常がないのに、つらい頭痛が続いている」

「ストレスや疲れがたまると決まって頭が痛くなる」

もしこうした悩みに心当たりがあれば、ぜひ一度ご相談ください。

あなたの頭痛がどのタイプかを見極め、東洋医学的な視点も掛け合わせて最適なケアを提案させていただきます。

一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

コメント